COLUMNコラム

スポーツイベント企画とは?成功させるコツやおすすめの企業を紹介

スポーツイベントは、参加者が競技を通じて助け合い、心身ともに楽しめる大切な交流の場です。さらに、企業のブランド向上や地域活性化、SDGsへの貢献といった効果も期待できます。

ただし、参加者全員が満足するイベントにするためには、規模の大小を問わず、企画段階から当日の運営まで入念な準備と体制づくりが欠かせません。

本記事では、「スポーツイベントの企画」をわかりやすく解説するとともに、参加者の心に色褪せず残るイベントを実現するためのコツやアイデア、さらに実績あるおすすめ企業についてもご紹介します。

スポーツイベントの企画アイデア10選

スポーツイベントには、目的や対象に応じたさまざまなスタイルがあります。

ここでは、社員向けから地域主体、家族やシニア層まで、幅広い10の企画アイデアをご紹介します。

1. 社員運動会・企業対抗スポーツイベント

社内運動会や企業対抗のスポーツ大会は、社員同士の一体感を高められるだけでなく、健康経営の推進にもつながります。

仲間と競い合い、声を掛け合う時間は、日常業務では得にくい連帯感を生み出す機会となるでしょう。

仮装リレーやムカデ競争、玉入れなど年齢や体力差を問わない競技を選ぶことで、全員が参加しやすくなります。

また、複数企業で対抗戦を行えば、社外交流が促進され、企業間ネットワークの拡大や企業ブランドの向上にも効果的です。

2. 地域密着型のスポーツフェスティバル

地域主体で行うスポーツフェスは、市民の健康促進と地域振興を同時に実現可能な取り組みです。

自治体や地元商店街、学校などと連携して運営することで、住民が参加しやすく、地域経済への波及効果にも期待できるでしょう。

さらに、体験型ブースや親子で楽しめるユニバーサルスポーツを取り入れれば、幅広い世代が気軽に参加できる雰囲気を演出可能に。

その結果、スポーツを通じた交流が広がり、地域の一体感やコミュニティ形成にもつながります。

3. 子ども・親子向け体験型スポーツイベント

子どもやファミリー層を対象にしたスポーツイベントは、教育的効果と家族の絆づくりの両面で価値があります。

安全に配慮した競技や遊びを通じて、体を動かす楽しさを子どもに体験させられるでしょう。

また、親子で一緒に参加できる玉入れや大玉転がし、小規模な競技会などを取り入れると、保護者も楽しみながら交流が可能。

スポーツイベントを単なるレクリエーションとするのではなく、「学びと絆を育む場」としての意義を持たせることができます。

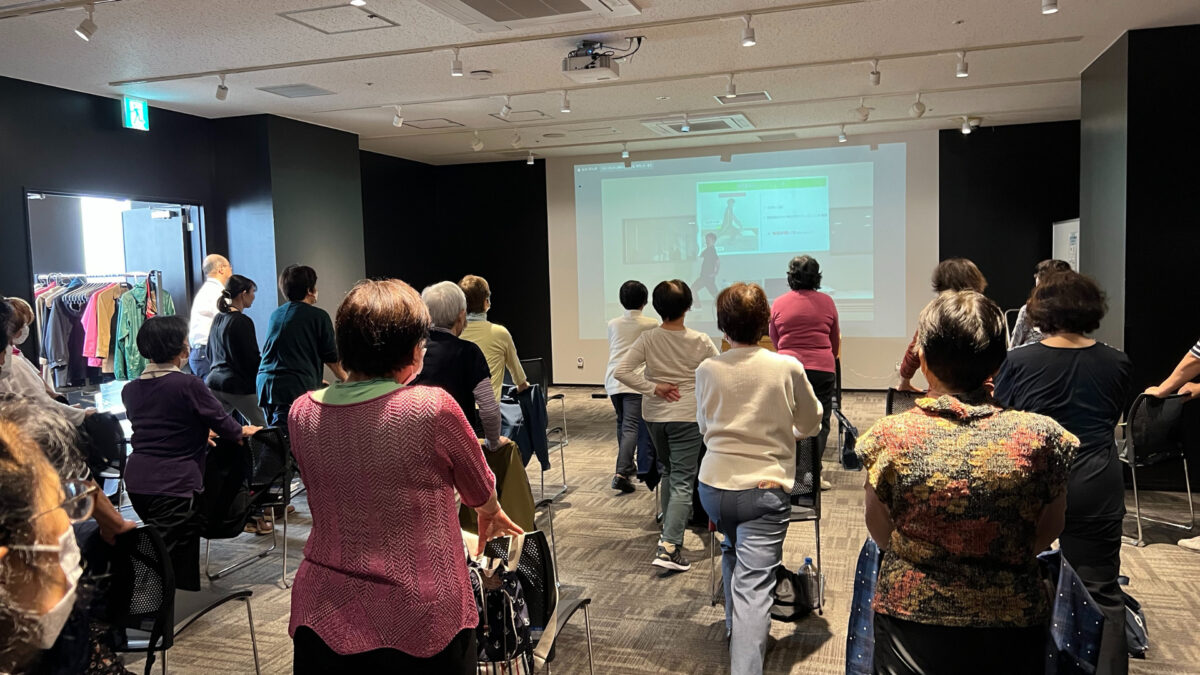

4. 高齢者向け健康促進スポーツイベント

高齢者を対象にしたイベントは、健康寿命を延ばすうえで欠かせない取り組みです。

無理のない運動を取り入れることで、継続的に参加しやすい環境を整えられます。

たとえば、ウォーキングやストレッチ体操、軽いボール遊びなどが好例です。これらは体力に自信がない方でも無理なく取り組めるだけでなく、参加者同士の交流の場にもなります。

高齢化が進む社会において、このようなイベントは介護予防や孤立防止に直結し、地域の活力やコミュニティの維持を支える重要な役割を果たすでしょう。

5. 障がい者スポーツを軸とした共生イベント

障がいの有無にかかわらず誰もが楽しめるイベントは、誰もが安心して参加できる社会づくりの礎となります。

「障害の有無」だけでなく「性別」「人種」に縛られないユニバーサルデザインを取り入れたさまざまな競技やボッチャ・車いすバスケットボールなどの体験プログラムを実施することで、参加者同士の理解と共感が自然と深まっていくことでしょう。

また、スポーツを通じた交流は障がいに対する先入観を和らげ、社会全体の意識改革にもつながります。

スポーツイベントは、互いに尊重し合い、多様性を受け入れる文化を育む場として、大きな意義を持つでしょう。

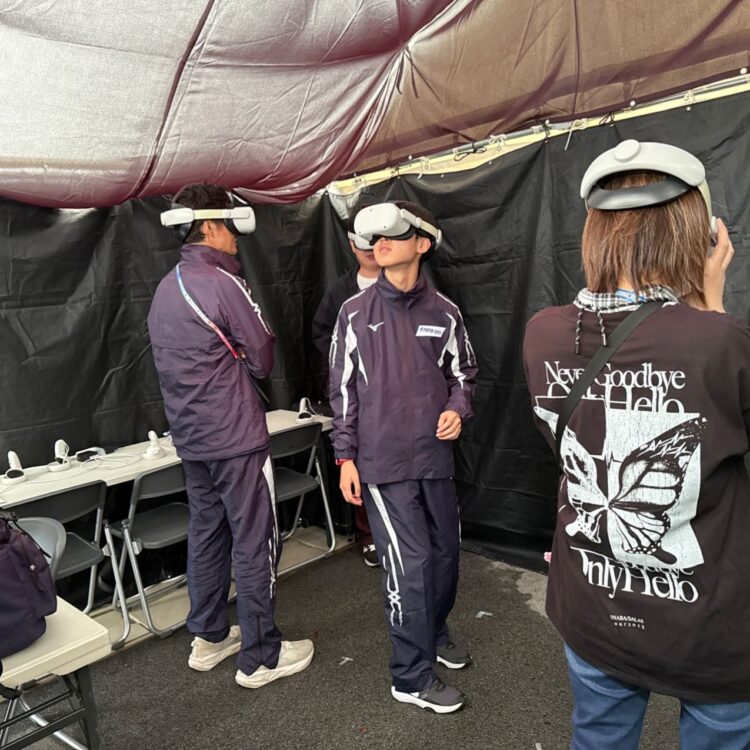

6. eスポーツ×リアルイベントのハイブリッド企画

若年層を中心に人気の高いeスポーツを、リアル会場での体験と組み合わせたハイブリッドイベントは、新しい集客方法として注目されています。

大会の実況解説や観客参加型の仕掛けを取り入れることで、臨場感と一体感のある盛り上がりを演出可能です。

さらに、試合後にプロプレイヤーとの交流や技術講習を設ければ、参加者の満足度やリピート率も高まります。

リアルとオンラインを融合させたeスポーツは、従来のスポーツイベントにない新しい価値と可能性を広げるでしょう。

7. 観戦×食×物販を組み合わせた複合型イベント

スポーツイベントにグルメや物販を組み合わせた複合型イベントは、イベントの魅力をより高められるだけでなく、来場者の体験価値も大きく高められるイベントです。

来場者は試合観戦の合間に飲食やショッピングを楽しめるため、幅広い層が満足でき、自然と滞在時間も長くなります。

その結果、イベント全体の収益性が高まり、スポンサーや出店企業にとっても大きなメリットがあります。

来場者にとっては「一日中楽しめる体験型イベント」として記憶に残り、リピーター獲得にもつながるでしょう。

8. アスリート招聘によるトーク&体験会

著名なアスリートを招くイベントは、集客力と話題性の両方で大きな効果を発揮します。

トークショーで普段聞けない裏話や経験談を紹介し、実技体験では参加者が直接指導を受けられるようにすれば、強く印象に残る体験となります。

企業にとってもブランド価値の向上につながり、自治体や地域団体にとっては青少年の育成やスポーツ振興のきっかけにもなるでしょう。

アスリートを招くイベントは、一過性ではなく、地域や企業に長く効果を残せる企画です。

9. スポーツ×SDGsをテーマにした啓発型イベント

近年注目を集めるSDGsとスポーツを組み合わせた啓発型イベントは、社会課題の理解促進と参加者の意識向上を同時に実現できる取り組みです。

たとえば、再生可能素材を使ったユニフォームや、ジェンダー平等を意識したチーム編成は、持続可能な社会を考えるきっかけにもなります。スポーツを楽しみながら学びを得られるため、イベント自体が教育的価値を持つのも特徴です。

参加者一人ひとりの意識変化や行動変容を促し、企業や地域がSDGs達成に向けて取り組む姿勢を示す機会にもつながります。

10. 季節イベントと組み合わせたスポーツ企画

季節ごとの行事にスポーツを掛け合わせると、来場者層の拡大とメディア露出につなげられる効果的な手法です。

夏祭りにビーチスポーツ、冬のイルミネーションにスケート体験など、季節感を活かした工夫で参加者が楽しめるだけでなく対外的にも注目を集められます。

スポーツに親しみのない層も、季節行事をきっかけに参加しやすくなるため、集客力の幅が自然と広がります。

年間を通じて多様なターゲット層にアプローチでき、ブランド力向上にもつながるのが強みです。

スポーツイベントの企画を成功させるコツ

スポーツイベントを成功させるためには、当日の運営だけでなく、準備段階から計画的に進めていく必要があります。

綿密な計画、誰もがワクワクするような工夫などを取り入れることで、参加者・関係者全員の満足度を高められるでしょう。

ここでは、スポーツイベント企画を円滑に進め、成功へ導くための具体的なコツをご紹介します。

目的とターゲットを明確にする

スポーツイベント設計では、まず目的とターゲットをはっきり定めることが重要です。

地域活性化を目指すのか、企業内の交流を促すのかによって、必要な競技や演出、会場の選び方は大きく変わります。

たとえば、地域住民向けであれば世代を超えて楽しめるプログラムが有効であり、企業イベントであればチーム対抗競技を取り入れ、一体感や連帯感を高められます。

最初に方向性を具体化することで準備の効率も上がり、参加者の満足度向上にもつながるでしょう。

さらに、目的とターゲットが明確であれば広報戦略にも一貫性が生まれ、集客効果の最大化も可能です。

会場と参加規模に応じた導線設計

スポーツイベントを安全かつ快適に運営するには、会場規模に応じた導線設計が欠かせません。

受付から競技エリア、観客席や休憩所まで、スムーズに移動できるルートの整備が来場者の満足度に大きく影響します。

また、サインや案内表示をわかりやすく設ければ、初めての参加者でも迷うことなく行動できます。

さらに、混雑が予想される場所にはスタッフを配置して誘導すれば、事故やトラブルを防止でき、全体の運営をスムーズに進行可能です。

特に大規模イベントでは、導線設計の工夫が来場者の快適さや安全性を決定づける大きな要因となります。

天候・安全対策は企画段階から検討

屋外で行うスポーツイベントでは、天候変化や事故リスクを事前に想定しておくことが重要です。

突然の雨に備えて仮設屋根やテントを準備し、会場全体に避難経路を明示しておくことで安全性を確保できます。

また、熱中症対策として給水所や救護班の設置も欠かせません。さらに、警備体制や緊急連絡網を整えておけば、不測の事態にも迅速に対応できます。

企画段階からリスクを想定した準備を行うことが、安心して参加できるイベントづくりのポイントです。こうした安全への配慮が、参加者からの信頼や評価の向上につながります。

仮設建築・舞台・映像設備の工夫で印象が変わる

スポーツイベントの印象を大きく左右するのが、仮設建築や舞台設営、映像設備などの演出面です。

たとえば、LEDビジョンを用いた映像演出や照明効果は、観客の一体感を高め、イベントを特別な体験へと引き上げます。また、仮設ステージや観覧席を工夫すれば、参加者が見やすく快適に過ごせる環境づくりが可能です。

さらに、音響設備や大型スクリーンを適切に配置することで、会場の隅々まで臨場感を届けられるでしょう。

こうした完成度の高い演出は、参加者の満足度向上やイベントの記憶を色褪せることなく残すための重要な要素となります。印象的な仕掛けは、口コミ効果やメディア露出の向上にもつながるでしょう。

スポンサー・地域団体との連携を活かす

スポーツイベントを成功させるには、主催者だけでなくスポンサー企業や地域団体の協力も欠かせません。

スポンサー企業の協賛は、運営資金の確保や景品提供につながり、参加者への還元だけでなくイベントの魅力向上を支えるでしょう。

また、地域団体との協働は会場提供や運営補助をはじめ、地元住民の参加意識を高める効果もあります。

こうした外部との連携は、イベントの規模拡大や持続可能性の確保に直結し、結果的に地域との絆を強化する重要な要素です。

事前・当日・事後の3フェーズで戦略的に設計する

スポーツイベントを成功させるためには、当日の運営だけでなく、事前準備と事後対応を含めた3フェーズで設計するのが重要です。

事前には広報活動や早期申込特典などを活用し、期待感を高めます。当日は進行管理と安全対策を徹底し、快適で満足度の高い体験を提供しましょう。

さらに、終了後にはSNSやレポート記事を通じて成果を発信し、参加者やスポンサーとの関係性を高めます。

これらを一体的に計画することで、単発の催しで終わらず、次回以降にもつながる持続的なイベント運営を実現可能となるでしょう。

スポーツイベントを企画する流れ

ここでは、スポーツイベントを成功させるための流れを、7ステップに分けて順を追ってご紹介します。

- 目的・ターゲット設定

- 会場・日程・予算の決定

- コンテンツ・プログラムの構成

- 安全対策・備品・施工手配

- 広報・集客・申込導線の設計

- 当日の運営体制とマニュアル整備

- 実施後の効果測定・報告・振り返り

これらのステップを押さえておくことで、イベント全体を計画的に進められるでしょう。

1. 目的・ターゲット設定

スポーツイベントの企画において重要なのは「なぜ開催するのか」「誰に向けるのか」を明確にすることです。

目的やターゲットを定めておくと、コンテンツ・進行・演出を考える際の判断基準が統一され、企画全体に一貫性が生まれます。

たとえば、社員向け交流イベントであればレクリエーション重視、地域貢献型であれば地域密着の演出を重視することで、参加者の共感が得やすくなります。

最初にこの軸を固めておけば、その後の意思決定はぶれません。

2. 会場・日程・予算の決定

適切な会場選びと日程調整、さらに概算予算の設定は、イベントを成功させるために必要不可欠です。

参加見込み人数やターゲットに合わせて、アクセス性・収容人数・設備(トイレ・更衣室・駐車場など)を確認し、候補を絞り込みます。

開催時期は天候リスクや周辺イベントとの競合も考慮しましょう。

概算費用を早期に把握できれば、予算内での企画コントロールがしやすくなります。

3. コンテンツ・プログラムの構成

参加者全員が楽しめるには、目的・対象に合う競技やアクティビティを選定し、全体のタイムテーブルを設計・可視化しておくことが大切です。

また、年齢や性別問わず参加できる種目を織り交ぜるのがおすすめです。

あわせて、演出(音響や映像)・物販エリア・休憩スペースなどの配置を設計しておき、動線と連動させることが運営のスムーズさにつながります。

企画の質は、言い換えれば「体験の構成力」です。

4. 安全対策・備品・施工手配

万全の安全対策と必要備品の手配は、参加者に安心感を与えるために不可欠です。

警備体制の整備や医療スタッフの配置、雨天時の対応策をあらかじめ設計し、必要に応じて保険加入も検討します。

備品は仮設ステージ・観覧席・仮設トイレ・音響設備などをリスト化して手配。施工スケジュールと当日の設営手順にまで落とし込んでおくことで、現場の混乱を未然に防げます。

スポーツイベントでは、安全さと快適さの両立が満足度につながるでしょう。

5. 広報・集客・申込導線の設計

ターゲット層に響く効果的な広報設計をすることが集客には欠かせません。

SNS・Webサイト・チラシ・地元メディアなど、多様なチャネルを活用して告知を展開しましょう。

参加申込の導線はシンプルに設計するのが鉄則です。

また、申込ページに明確な情報(日時、会場、参加費、注意事項など)を掲載し、必要に応じて早期割引や紹介特典などで参加促進を促します。

6. 当日の運営体制とマニュアル整備

イベント当日は、受付・進行・救護・誘導・音響照明など、スタッフごとの役割を明確にし、指揮系統・連絡手段(インカム等)を統一します。

また、タイムスケジュールや緊急時対応手順、連絡先一覧などはマニュアル化しておき、事前共有とリハーサルを徹底。

突発的事態にもスタッフ全員が同じ手順で冷静に対応できる体制を整えておきましょう。

7. 実施後の効果測定・報告・振り返り

イベント終了後は、定量(来場者数や売上)・定性(アンケートや口コミ)の両面から効果を分析し、今後に活かしていくことが重要です。

メディア露出・動画ログなども整理し、参加者満足度や課題点を把握しましょう。

結果は社内報告や事例化レポートにまとめ、次回企画への改善につなげていきます。

継続的な改善を行うことで、スポーツイベントの企画をより価値・再現性の高い企画へと成長させられます。

スポーツイベントを企画した事例紹介

ここでは、実際に当社が携わったスポーツイベントの事例3つを参考にしつつ、企画・運営の具体的な工夫と成果をご紹介します。

- Come and Try! スポーツ体験ウィーク@ららぽーと堺

- フェンシング メダリストショー&体験イベント

- びしょぬれ!ウォーターパーティーinありあけ

Come and Try! スポーツ体験ウィーク@ららぽーと堺

2024年2月、三井ショッピングパーク ららぽーと堺で、体験型スポーツイベント「Come and Try! スポーツ体験ウィーク」が開催されました。年齢や経験を問わず誰もが楽しめるスポーツイベントとして企画され、家族連れから高齢者まで幅広い世代が参加。

イベントでは、新体操やエアバドミントンといった身近な競技に加え、スマートフェンシングやバーチャルアーチェリーなどデジタル要素を取り入れたプログラムも企画されました。さらに、セパタクローやクリケットなど普段触れる機会の少ないスポーツにも挑戦でき、参加者からは「こんな競技もあるのか」と驚きと発見の声が寄せられました。

休日には新体操のエキシビションを実施し、体験に加えて観覧して楽しめる企画も実施。本スポーツイベントの企画では、TSP太陽がデザインから施工管理まで一貫して対応し、多様な競技を集約することでスポーツ普及と地域振興に貢献した事例となりました。

フェンシング メダリストショー&体験イベント

2024年12月、三井ショッピングパーク ららぽーと和泉にて、フェンシングをテーマにしたスポーツイベント「フェンシング メダリストショー&体験イベント」が開催されました。オリンピックや世界選手権で活躍した宇山賢さんと福島史帆実さんを迎え、来場者にフェンシングの魅力を直接伝える貴重なスポーツイベントでした。

本イベントでは、子どもから大人まで幅広く楽しめる多彩なプログラムを企画。柔らかい剣を使った「スマートフェンシング体験」では参加者が競技に挑戦し、ステージでは学生選手による対戦やメダリスト同士のエキシビションマッチも披露されました。さらに、来場者がメダリストと直接対決できる特別プログラム「メダリストに挑戦」も実施され、会場は大きな盛り上がりを見せました。

対戦後には、参加者がメダリストと一緒にチェキ撮影を行い、サイン入りの写真を持ち帰る特典も企画。フェンシングの迫力だけでなく、憧れの選手と触れ合える特別な体験を提供することで、イベント全体の魅力を高めました。TSP太陽はスポーツイベントの企画・デザインから施工管理までを一貫して担当し、安全性と演出の両立させることで、スポーツの新たな魅力を発信しました。

びしょぬれ!ウォーターパーティーinありあけ

2025年8月30日と31日の2日間、livedoor URBAN SPORTS PARKにて、夏に水遊びができるスポーツイベント「びしょぬれ!ウォーターパーティーinありあけ」が開催されました。会場では水しぶきを浴びながら全力で遊べる仕掛けが多数用意され、家族連れを中心に多くの来場者で賑わいました。

メインコンテンツの「ウォーターサバゲー©」では、参加者が水鉄砲を手にチーム戦で競い合い、爽快なバトルを展開。そのほか、昔ながらの屋台気分を味わえる「ミニ夏祭り」や、子どもたちに人気のお宝探しを楽しめる「おもちゃ氷探し」、自由に水遊びを堪能できるエリアも用意され、幅広い世代が思い思いに夏を満喫。さらに、スポーツ体験会も開催され、遊びと運動を組み合わせたプログラムが注目を集めました。

イベントでは熱中症対策として休憩時間を設けるなど、安全管理にも十分に配慮。濡れても安心な服装や滑りにくい靴を推奨し、更衣スペースや案内サインの工夫も施されました。夏の終わりを彩るにぎやかなスポーツイベント企画として、参加者に忘れられない体験を提供しました。

まとめ|スポーツイベント企画はプロと組むことで成功へ

参加者すべての思い出に強く残るスポーツイベントを企画するためには、目的設定から会場設営、安全対策、広報戦略、当日の運営体制まで、戦略的かつ包括的な設計が欠かせません。

経験やノウハウが不足していると、思わぬトラブルや参加者満足度の低下につながる恐れがあります。

本記事でご紹介した企画を成功させるためのコツや流れが、スポーツイベントの企画を立てる際に参考になれば幸いです。

また、TSP太陽では数々のスポーツイベント企画・運営で培った実績をもとに、企画立案から設営・運営・アクティベーションまでを一括してサポート可能です。

どのような企画を立案できるのか見当がつかない、などといったフェーズでも遠慮なくコチラよりご相談ください。